2024-08-02 来源: 《银行家》2024年第7期

作者:彭兴韵

2024年6月14日,央行公布了5月末中国各个层次的货币供应量后,引起广泛的关注。不仅因为同比7%的广义货币(M2)余额增长率创下了20年来的最低水平,还因为狭义货币(M1)余额出现了同比下降4.2% 的鲜见现象。鉴于货币对国民经济和金融市场的稳定与发展至关重要,笔者就中国货币供应总量与结构做一些分析。

中国货币总量充裕:低货币增长率并不意味着货币紧缩

在讨论货币供应量增长率变化时,有必要先看看中国的货币总量。从国内外比较来看,中国现在的货币总量非常充裕,流动性总量宽松,为中国国民经济的快速发展创造了良好的货币金融环境。2024年5月末,中国M2总量已达301.85万亿元,按同期人民币与美元之间的汇率(5月末收盘价)计,相当于41.67万亿美元。2024年4月末美国M2余额为20.97 万亿美元,中国M2的余额接近于美国的一倍。而在 2023年末,按当时的汇率折算,中国M2的余额为41.21 万亿美元,而美国、欧元区和英国M2的总和为41.43万亿美元(见图1),中国M2已相当于美国、欧元区和英国的总和,是2023年末日本M2余额(8.80亿美元)的4.68倍。回顾过去,在世纪之交的2000年,中国M2余额仅相当于美国、欧元区和英国总和的16%左右,也仅相当于日本的29%左右。仅仅20余年的时间,世界货币总量的格局已然发生了天翻地覆的变化。就当下而言,以M2的余额来衡量,说中国是全球货币供应量最充裕的国家,是不为过的。

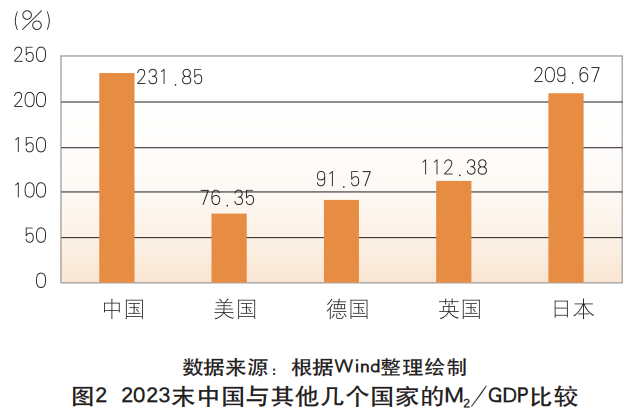

随着货币余额的增长,中国的金融相关比率(M2 与GDP之比)也不断上升且已处于全球最高水平。自2000年以来,中国的金融相关比率一直高于其他几个国家。从图2中可以看到,2023年末,中国M2与GDP之比为231.85%,日本为209.67%,英国为112.38%,德国和美国均不足100%,分别为91.57%和76.35%。尤其是,当人们都在说美联储“放水”的时候,美国的M2与GDP之比不足中国的三分之一,多少有些让人觉得意外。

尽管2008年危机后,美国采取了大规模的量化宽松货币政策,美联储的资产负债表急剧扩张,但美国的M2与GDP之比并没有相应地急剧上升。在危机前的2005年与危机后的2010年,美国的这一比率分别为51.45%和58.56%,同期,中国的这一比率分别为159.49%和176.13%,到2023年末,美国和中国的M2与GDP之比分别上升至了76.35%和231.85%。这表明,20世纪90年代以来,中国的M2增长率其实明显高于美国的增长率。进一步与其他主要经济体进行比较后,也不难发现,中国的货币供给增长率也是最高的。

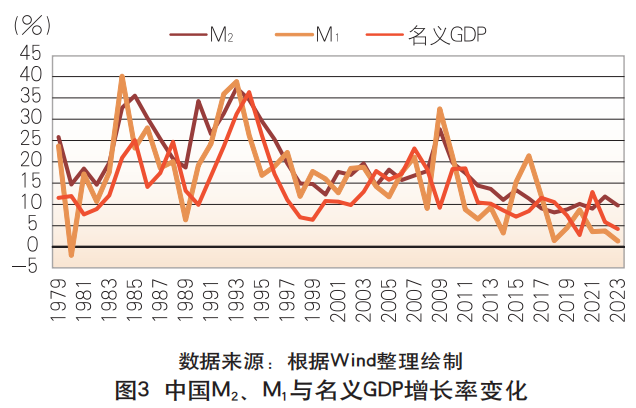

毫无疑问,中国较高的货币供应增长率和高货币化为中国国民经济的快速发展创造了良好的货币金融环境,尽管中国也曾出现过较高的通胀率和资产价格泡沫,但货币供应总体上与名义GDP增长率是相称的,两者之间存在显著的正相关关系(见图3),更高的名义经济增长率往往伴随着更高的货币供应增长率。这反映了收入、价格与通胀预期对中国货币需求的影响。如今,随着经济进入新常态,潜在增长率和收入增长率下降,货币需求的增长率也相应地下降了,质言之,未来货币供应量增长率的下降,顺应了货币需求增长率的下降,是中国经济总量达到相当高的水平后,潜在增长率下降的结果。这正如央行行长潘功胜在2024年陆家嘴论坛上所说的“金融总量增速有所下降也是自然的,这与我国经济从高速增长转向高质量发展是一致的。”

因此,我们应当认识到,在中国货币总量已达到相当高的水平后,即便面临着经济下行的挑战,如果想依靠进一步采取大规模刺激性的宽松货币政策解决问题,可能会为以后的稳定与发展带来更加棘手的问题。过去中国M2总量保持较高的增长率,既有高储蓄率的因素,也有信用扩张的因素。因为在现代信用货币体系下,M2是通过银行贷款来创造的,过去中国的高货币增长率就是信贷较高增长的结果。如今巨量的M2也对应巨额的债务总量,所以我们看到,中国货币总量扩张的背后伴随着杠杆率不断攀升。通过计算发现,到2023年,中国的全部债务与GDP之比已达350%左右,如此高的宏观杠杆率,恰恰是宏观经济长期稳定的一个重大隐患。

早在2017年,习近平总书记在《服务实体经济,防范金融风险》的讲话中就指出:“去杠杆,千招万招,管不住货币都是无用之招。过去我们常用国内生产总值增长率加物价上涨率、再加一定其他因素来界定货币供应增长的合理区间。按照这个标尺,当前货币信贷总体是比较充裕的。我们要坚定执行稳健的货币政策,保持中性,坚决管住货币信贷、防止宏观杠杆率快速上升,这是总闸门。货币政策实施要处理好稳增长、调结构、控总量的关系,既保持经济平稳运行、促进提高发展质量和效益,也防止货币供应过于宽松而加大系统性金融风险。”毫无疑问,当我们在讨论稳健的货币政策时,对习近平总书记的这番讲话,应当加以深刻地领会。

货币总量背后的结构变动:揭开M1与M2剪刀差之谜

在货币总量达到高位水平的同时,货币结构也出现了明显的变化,这使得各个层次的货币统计的经济意义可能发生了重要变化。

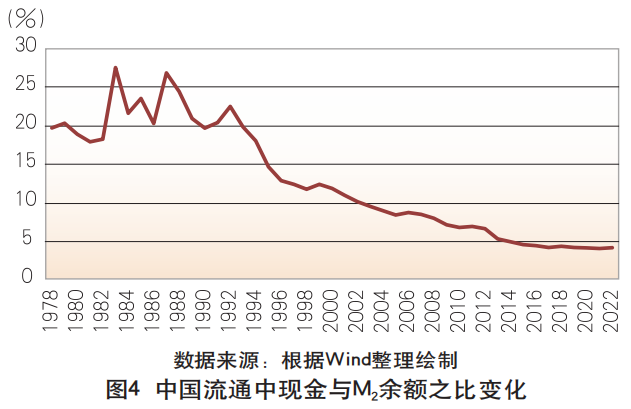

货币结构的变化,首先表现为,随着银行卡与移动支付的兴起,经济交易中的现金需求大幅下降,因此,经济交易与货币需求的非现金化趋势在不断深化。在20世纪80年代,流通中的现金(M0)与M2之间的比率总体保持在20%以上,但自1990年以来,这一比率呈现不断下降之势,2015年以来,一直低于5%(见图4)。

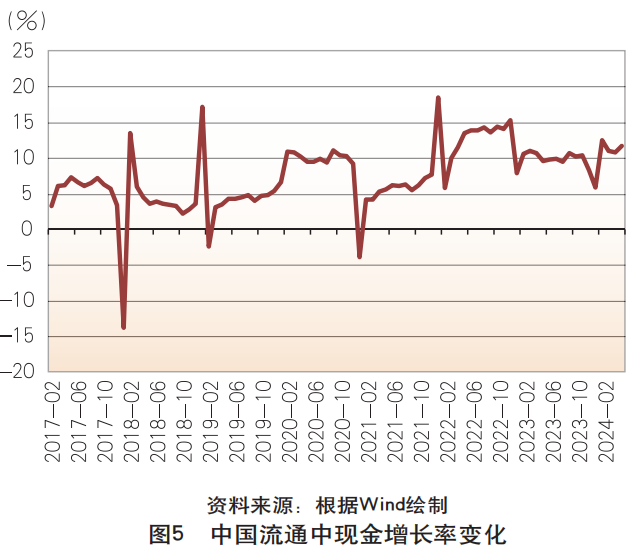

货币结构与支付方式的这一变化,直接降低了流通中现金与宏观经济表现之间的相关性。质言之,在非现金支付的时代,流通中的现金与通胀(预期)、收入都没有直接而显著的正相关关系了。进而,M0在货币政策操作中的地位和作用也大幅下降了。尽管如此,受习俗(红包、压岁钱等)的影响,人们仍然保持着一定的现金需求,尤其是在年末和年初,央行投放的现金往往会明显增长,这也使得流通中的现金余额呈现较强的季节性。具体地说,就是在春节所在的月份里,流通中现金会大幅度增长;春节过后,现金增长率就会迅速地回落到正常的趋势性水平上。例如,2019年元月,现金增长率达17.2%,但2月份就出现了-2.4%的增长率,接下来的3—12月则保持在4%—5%的增长水平。

移动支付的广泛应用导致流通中的现金比率出现了下行趋势,也导致流通中的现金增长率在相当长的时间内低于M1和M2的增长率。然而,在移动支付已然得到广泛运用的现实条件下,2024年5月,流通中的现金增长率达到了11.7%,远高于7%的M2的增长率,更不用说同比为-4.2%的M1的增长率。这种现象简直匪夷所思。因为这种较高的流通中现金增长率并非春节等季节性因素导致的临时性上升。实际上,自2022年以来,流通中的现金增长率就大幅度高于过去的趋势性水平,2022年,除5月份现金增长率只有5.8%外,其他月份总体保持在13%以上,2023年至2024年的现金增长率虽然较2022年有所下降,但仍明显高于过去的趋势性水平(见图5)。根据《地下经济学》,现金交易越活跃的地方,越有可能存在活跃的地下交易。2022年出人意料的现金增长率,或因此前警方通过二维码支付发现违法线索并成功抓捕嫌疑人,一些从事地下交易的人发现扫码支付增加了自己违法会被警方追踪、曝光并受到法律制裁的可能性,于是转而回归使用现金这种“匿名、不可追踪”的传统支付方式,从而导致现金发行量的大幅增长。

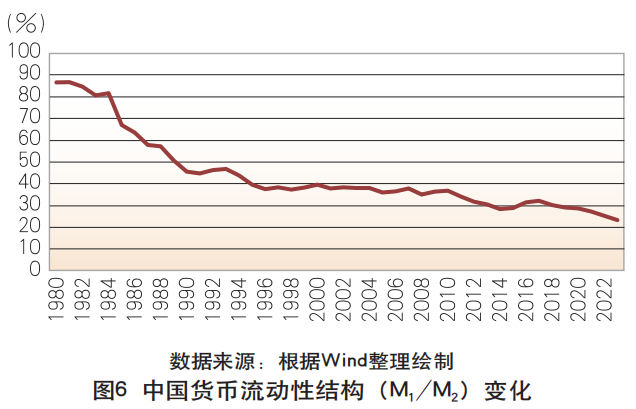

同M0与M2之比持续下降一样,M1与M2之比也一直在持续下降。20世纪80年代之初,M1与M2之比高达近90%,之后,这一比率便持续下降。1995—2010年,这一比率大体保持在近40%,相对稳定。然而,2011年以来,M1与M2之比便出现新一轮的下行趋势(见图6),到2023年降至22%左右。在中国的货币结构中,M0的占比持续下降是支付技术变革的结果,但这种技术变革并不能很好地解释企事业单位活期存款在货币总量构成中的占比变化。货币统计上,M1由流通中的现金和企事业单位的活期存款构成,由于企业事业单位的支付往往是通过账户活期存款转账进行的,从理论上说,M1与经济交易的活跃度的相关性最强。

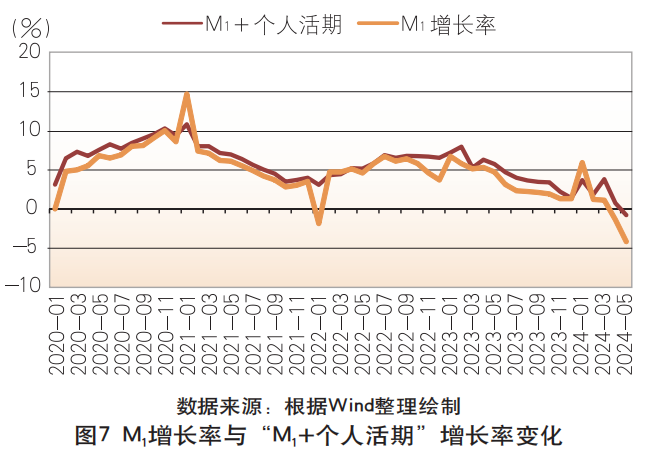

在M1/M2持续下降的同时,近年来,M1增长率也保持在相对较低的水平。尤其是,在后疫情时代,当经济与社会生活恢复至正常状态后,M1的增长率却一直在下降。2024年5月,在流通中现金保持明显较高增长率的情况下,M1却出现了负增长,这让许多分析者感到惊讶。央行行长潘功胜在2024年陆家嘴论坛上表示:“个人活期存款以及一些流动性很高甚至直接有支付功能的金融产品,从货币功能的角度看,需要研究纳入M1统计范围,更好反映货币供应的真实情况。”然而,实际上,把个人活期存款加入M1后,依然可以看到,这并没有改变M1增长率持续下行的状况。例如,我们将个人活期存款加入原有M1后得到新口径的M1,其在2024年5月份的增长率仍然为-0.8%,没有改变负增长的状况(见图7)。

因此,要探究M1与M2增长率之间的剪刀差,需要从M2的各个构成中去考察。

M2由M1加上“准货币”构成,是故,M1与M2之比下降,对应着M2构成中“准货币”的上升;M2增长率与M1增长率之间剪刀差的扩大,是因为准货币的增长率远高于由流通中现金和单位活期存款构成的M1的增长率。

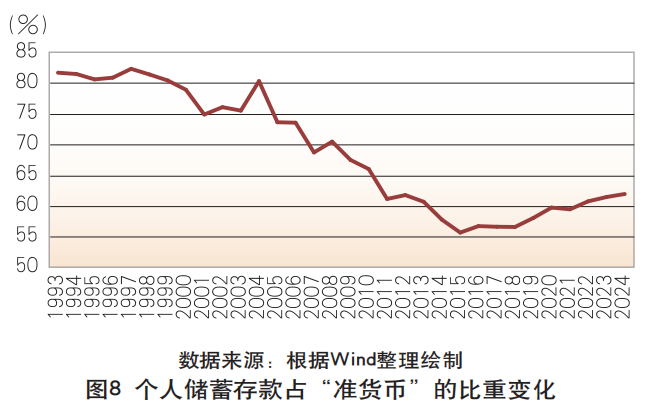

分析M2中“准货币”占比的上升,需要进一步考察其各个构成部分的变动。在现行的货币统计中,“准货币”又包括居民(个人)储蓄存款、企事业单位定期存款和其他存款。

先看居民储蓄存款。20世纪90年代,居民储蓄存款在“准货币”中的占比总体高达80%左右(见图8),企事业单位定期存款占比则不足20%。但进入新千年之后的前十五年里,居民储蓄存款占比持续下降,2015年下降至大约56%的水平。之后开始出现了缓慢的回升,到2023年末升至61.48%,较之前的低点大约上升了5.5个百分点。由于我国居民储蓄存款分为活期存款与定期存款,在当今主要依赖第三方支付的时代,居民的购物也基本是通过其活期账户转账来实现的,如果说居民储蓄存款没有参与经济交易过程是不恰当的。正因为如此,笔者也一直主张,应当将居民活期存款纳入M1的统计中。但是,居民储蓄存款中的定期存款部分,主要是发挥着价值储藏的职能而不是发挥着支付的功能。

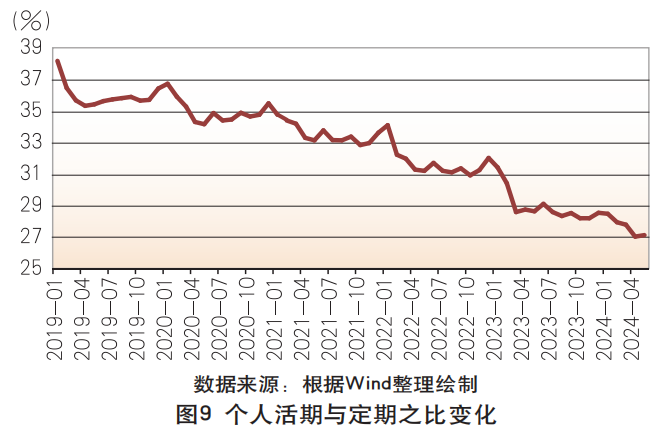

尽管近年来居民储蓄存款在“准货币”中的占比有所上升,但居民储蓄存款的构成中,活期存款占比却在持续地下降,定期存款占比则在持续地上升。2019 年初,居民活期存款与定期存款的比重接近39%(见图9),然而到了2024年5月,这一占比已降至27%左右。

这可能反映了两个事实:一是由于近年来收入增速放缓,人们对货币的交易性需求也随之放缓;二是由于股票市场持续低迷,人们对投机性货币的需求减弱,流动性偏好的下降,使得许多人重新将金融资产配置到了定期存款中。

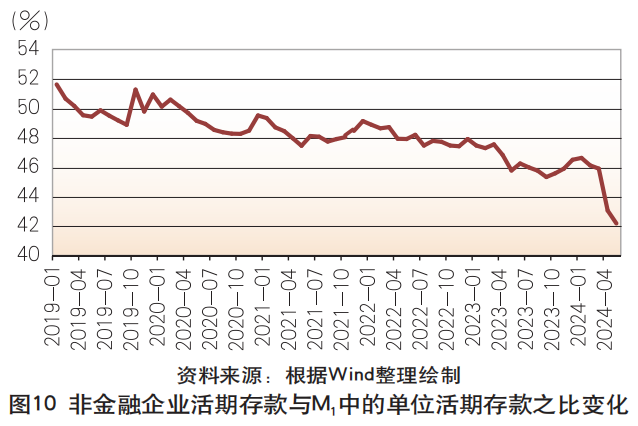

关于M2与M1增长率之间的剪刀差,更大的秘密隐藏在非金融企业的存款构成中。在统计上,构成M1的活期存款中,包括非金融企业的活期存款和事业单位的活期存款。先看非金融企业活期存款与构成M1主体部分的“单位活期存款”之间的相对变化。从图10中可以看到,2019年初,非金融企业活期存款占“单位活期存款”的比重达到52%左右,随后便开始震荡下行。到了2024年5月,这一占比就降至了42%左右,在不到五年半的时间里,下降了10个百分点。

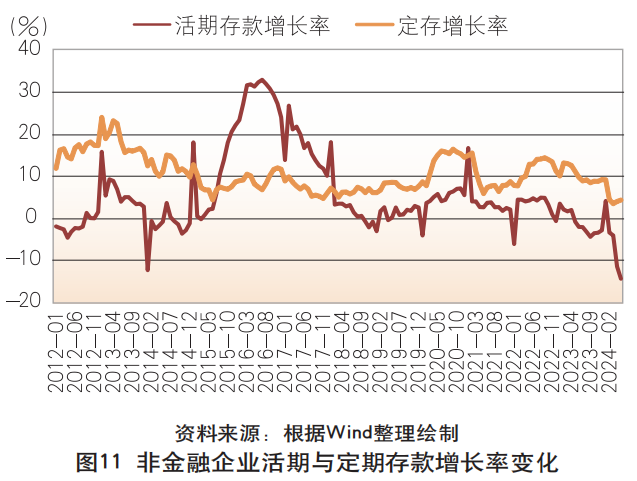

因此,M2保持了7%的增长而M1出现-4.2%的增长(M2与M1之间剪刀差扩大),一定对应着“准货币” 中企事业单位的定期存款在不断增加、企业事业单位的定期存款增长率明显高于活期存款增长率。事实也是如此。图11显示了中国非金融企业活期存款与定期存款增长率的变化。可以看到,自2017年以来,非金融企业的定期存款增长率就一直高于活期存款增长率。更值得注意的是,自2023年5月以来,除了2024年1月非金融企业活期存款略有增长外,其余月份非金融企业的活期存款增长率就一直为负,特别是2024年4月和5月分别为-11.52%和-14.42%。当然,2023年5月以来,非金融企业的定期存款增长率也在下降,不过仍然保持着正增长。2024年4月和5月非金融企业定期存款增长率分别为3.98%和4.29%,在过去两年左右的时间里,非金融企业定期存款增长率一直高出活期存款增长率10个百分点以上。

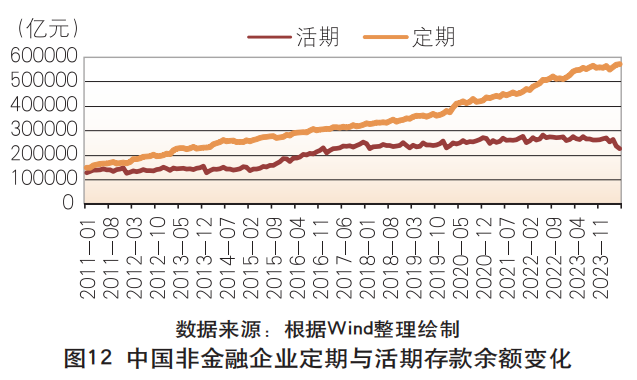

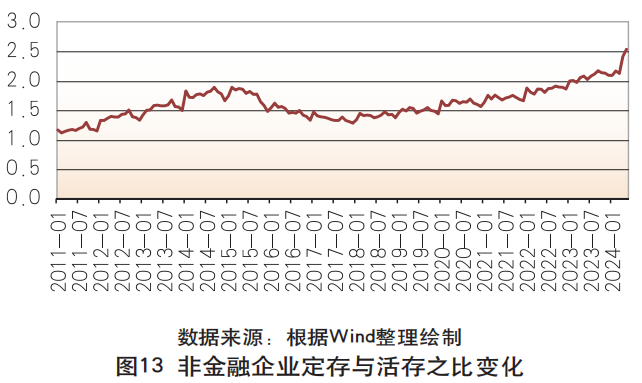

因此,非金融企业的存款定期化的趋势越来越明显。图12显示,中国非金融企业定期存款与活期存款之间的“喇叭口”在近年不断扩大。2011年,企业定期存款相当于其活期存款的1.15倍(见图13),但到了2023年末,则上升到2.1倍,2024年5月末上升到2.54倍。

如果说居民活期存款是基于交易动机和投机动机而持有的流动性偏好,非金融企业的活期存款则是基于营业动机而持有的流动性偏好。因此,无论是居民活期存款与居民定期存款之比的下降趋势,还是非金融企业活期存款与其定期存款之比的下行趋势,都表明经济交易的活力有所下行。对非金融企业而言,面对各类不确定性的上升,要想通过经营保持良好的盈利,难度在不断上升(对应的是工业企业资产利润率的下降),企业家和经营者们对未来的弱预期,使其基于营业动机的货币需求降低。

与之对应的另一面,是居民和非金融企业的存款定期化。在我国M2中,当前有近80%是由储蓄存款、企事业单位的定期存款等“准货币”构成,这一部分属于沉淀或“沉睡”的货币,“准货币”占比越高,货币的流动性越低,未进入经济循环流转过程的货币就越多。企业定期存款相对于活期存款增多,可能从一个侧面说明,一些企业借助于银行间的竞争和协议存款的利率优势而进行套利和资金空转。对单家银行而言,这种套利行为可以增加流动性较低的负债的来源,但对整个银行体系而言,由于非金融企业的经营活力和价值创造意愿减弱,这种套利行为反而会对银行体系的长期稳定造成潜在的隐患。

总结起来讲,在中国货币总量非常充裕的背景下,我们更应当关注货币结构变动背后的因素。就短期而言,单纯调整统计口径并不能从根本上改变M2与M1之间的剪刀差,持续下降的活期存款占比,实际上反映了居民和企业家(经营者)对未来的弱预期,从这个意义上讲,改善货币环境,根本措施应当是通过改革切实稳定人们的预期。

(作者单位:中国社会科学院金融研究所、国家金融与发展实验室)

责任编辑:张志敏